Departamento del Chocó

Departamento del Chocó

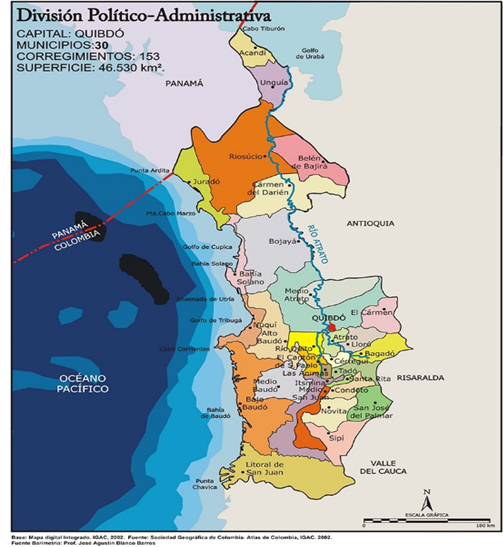

Es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el Oeste del país, haciendo parte de la región Pacífica. Es el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Cuenta con una superficie 46 530 Km², lo que representa el 4.07 % del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Quibdó.

Ubicación Geográfica Departamento del Chocó

El Departamento del Chocó está situado al Occidente de la República de Colombia y sus territorios hacen parte de la región Pacífica. Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.

fundación: | 28 de septiembre de 1726 (Provincia) |

Creación: | 3 de noviembre de 1947 (Departamento) |

Superficie: | 46.530 km² |

Capital: | Quibdó |

Población: | 590.000 hab. Proyecto. Dane 2023 |

Densidad: | 10,85 Hab/Km² |

Superficie: El Departamento del Chocó tiene una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados (Km2), ocupando el Noveno (9) lugar en extensión a nivel nacional.

Porcentaje territorial: El Departamento del Chocó representa el 4.07 % del territorio nacional.

Límites: El Departamento del Chocó limita por el Norte con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el Sur con el departamento del Valle de Cauca, y por el Oeste con el océano Pacífico. El Departamento del Chocó está conformado política y administrativamente por 30 municipios, al igual que 234 corregimientos, 71 caseríos, 55 inspecciones de policía y 78 centros poblados. Para el año 2016 registra 78.382 predios urbanos y 9.345 rurales. Los municipios están agrupados en 60 círculos notariales, con 16 notarías, 3 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así:

- Quibdó, Istmina y Nuquí; y un distrito judicial, el de Quibdó con 4 cabeceras de circuito judicial en Quibdó, Bahía Solano, Istmina y Riosucio.

Situación Social

El Chocó: entre la desigualdad y la resiliencia

La desigualdad en el Chocó, al igual que en el resto de Colombia, responde en buena medida al orden colonial que dejó la expansión de Europa en las Américas. Las desiguales estructuras que se configuraron en nuestro país se siguen evidenciando hoy, sobre todo en regiones como el Chocó. Un departamento marcado por contrastes de abundancia y escasez, donde las vías de comunicación son pocas, y las necesidades básicas insatisfechas son muchas. Un departamento dejado atrás por el racismo y la pobreza, pero en el que resisten el territorio y la comunidad, luchando por sacar adelante su riqueza natural, ancestral y cultural.

Las expresiones de la desigualdad

Contrasta que el Chocó tenga 650 kilómetros de costa en el océano Pacífico y no tenga un puerto; mientras que el departamento del Atlántico, con 85 kilómetros de costa, sí cuenta con puerto marítimo y fluvial. Los chocoanos llevamos casi un siglo luchando por vías de acceso, no solo marítimas, sino también terrestres y fluviales. Las luchas sin éxito por la construcción de vías como Novita-Cartago o Ánimas-Nuquí evidencian que, pese a su ubicación estratégica, El Chocó no es una prioridad para la política de transporte nacional. Lo mismo evidencia el hecho que, pese a tener unos de los sistemas hidrográficos más abundantes del país, con los ríos Atrato, San Juan y Baudó, no se garantice el potencial de los ríos como medio de transporte y comercialización en la región. Contrasta también que, con sus más de 9.000 mm de precipitación anual, ninguna de las poblaciones del Chocó cuente con disponibilidad de agua las 24 horas del día. Como lo dice Ana Luisa Ramírez, lideresa de Riosucio, “En la zona del Bajo Atrato tenemos mucha agua, porque estamos a orillas del río Atrato. Lo que no tenemos es el acceso al servicio de agua. La mayoría de los pueblos que están a orillas del río, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen cómo depositar la basura.” Estas realidades se evidencian en cifras que deberían alarmarnos a todos los colombianos, como que, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) alcance el 65,4 % en el Chocó, comparado con el 14,1 % en el resto del país (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018).

La falta de servicios públicos y medios de transporte en el Chocó aumenta la falta de oportunidades. Incluso en Quibdó, el principal centro urbano y económico del departamento, la tasa de desempleo es de 26,2 %, mientras que el promedio del país es del 10,4 % (DANE, 2023). De esta falta de oportunidades se nutren las actividades ilícitas como el narcotráfico, pero también, las actividades extractivas. El caso de la minería del oro es un ejemplo de ello. Las dragas, las retroexcavadoras y el mercurio han generado riqueza material a otras regiones del país, al mundo, y a los grupos ilegales; mientras que al Chocó le han dejado pobreza, destrucción de ecosistemas naturales, enfermedades y conflictos sociales. Como lo comenta Diego Lucumí, investigador de La Universidad de Los Andes que investiga sobre el Chocó, en Colombia se ve al Chocó como unos “otros, que no están incorporados al Estado-Nación, que habitan unos territorios y que tienen unas riquezas, pero no para sus habitantes, sino para la lógica de la extracción”.:00Ver a territorios y comunidades enteras bajo una lógica de “otredad” y extracción, alimenta, además, otras formas de estigmatización. Por ejemplo, el estigma de que la situación del Chocó obedece principalmente a la corrupción de sus dirigentes. Si bien la corrupción existe, esta situación no es exclusiva de este departamento, ni es la única responsable de su marginalidad, atraso, y abandono. Las causas son muchas, y las soluciones deben reconocer esto.

MUNICIPIO | POBLACIÓN DANE* | ÁREAKM2 | ALTITUD M.S.N.M | TEMPE. ºC | AÑO FUNDACIÓN |

Quibdó | 115937 | 3075 | 32 | 26,5 | 1664 |

Acandí | 9505 | 869 | 6 | 26,2 | 1887 |

Alto Baudó | 37706 | 1532 | 50 | 27,7 | 1958 |

Atrato | 10195 | 415 | 55 | 27,6 | 1997 |

Bagadó | 8016 | 770 | 200 | 26,5 | 1578 |

Bahía Solano | 9351 | 976 | 34 | 25,7 | 1935 |

Bajo Baudó | 17507 | 3630 | 5 | 27,1 | 1821 |

Bojayá | 10106 | 3528 | 13 | 26,5 | 1946 |

Certegui | 10109 | 301 | 54 | 27,7 | 1775 |

Condoto | 14825 | 626 | 50 | 25,9 | 1758 |

El Cantón de San Pablo | 8175 | 379 | 35 | 28,9 | 1994 |

El Carmen de Atrato | 14292 | 931 | 1726 | 18,5 | 1874 |

El Carmen del Darién | 5492 | 3197 | 14 |

| 1913 |

El Litoral de San Juan | 15619 | 3356 | 25 | 27,9 | 1968 |

Istmina | 25519 | 2000 | 47 | 26 | 1834 |

Jurado | 3295 | 1353 | 5 | 26,9 | 1840 |

Lloró | 11284 | 841 | 100 | 26,2 | 1674 |

Medio Atrato | 30462 | 1842 | 25 | 27,9 | 1999 |

Medio Baudó | 13750 | 1836 | 50 | 27,7 | 1999 |

Medio San Juan | 16684 | 620 | 41 | 27,5 | 2000 |

Novita | 7956 | 1158 | 100 | 27,4 | 1709 |

Nuquí | 8668 | 1033 | 5 | 25,3 | 1917 |

Río Iró | 9863 | 304 | 70 |

| 2000 |

Río Quito | 9062 | 700 | 35 | 26,2 | 1801 |

Riosucio | 28877 | 7046 | 22 | 27,2 | 1518 |

San José del Palmar | 4803 | 940 | 1100 | 20,7 | 1938 |

Sipí | 4097 | 1242 | 50 | 26 | 1556 |

Tadó | 18979 | 576 | 78 | 27,9 | 1533 |

Unguia | 15134 | 1307 | 50 | 27,7 | 1908 |

Unión Panamericana | 9748 | 147 | 94 | 27,2 | 1999 |

Total | 590.000 | 46.530 |

|

|

|

Superar la desigualdad desde y para el territorio

Aunque compleja, la situación de pobreza y desigualdad que vive el Chocó no es inamovible. Existen soluciones de corto, mediano y largo plazo que pueden ser efectivas, si consideran el legado de resistencia de las comunidades, y si se construyen sobre las potencialidades y riquezas del departamento, entre las que se destacan su gente, su cultura y su biodiversidad. Como lo señala Carmen Asprilla, investigadora de la Universidad Tecnológica del Chocó, “Sí, es verdad que las soluciones pueden ser complejas, pero se sabe cuáles son. Lo que falta es voluntad política y plata”.Estas reflexiones evidencian que la construcción de equidad en el Chocó, como en el resto de Colombia, debe surgir del diálogo entre las comunidades y la institucionalidad local y nacional, debe conciliar población, territorio y sostenibilidad, y deben construirse reconociendo las particularidades de cada departamento.

El departamento sin salud

La Controlaría vuelve a alertar de la situación del Hospital San Francisco de Asís (Quibdó) que recibe una inspección de la Corte Constitucional. Si la situación es así en la capital… ¿Cómo es en el resto?

“La calidad del servicio de salud en el departamento del Chocó es muy mala, pues no se tiene los medios y no se hace mantenimiento oportunamente; no hay agua potable y los médicos que prestan sus servicios están en el año rural y no tienen la suficiente experiencia para atender los casos que se presentan. Se han visto casos en que los médicos han fallado y mueren los pacientes”. El diagnóstico del coordinador de la Cruz Roja en Istmina, Jorge Luis Mosquera, es tan contundente como la realidad que vive la ciudadanía del Chocó.

Las palabras de hace apenas tres meses del responsable de Cruz Roja son tan vigentes que el informe hecho público esta semana por la Controlaría de la Nación no solo subraya esta situación, sino que apunta otras como los crecimientos considerables que presentan en el departamento del Chocó los casos de morbilidad de salud pública. Es el caso de la malaria cuyos casos han pasado 19.520 el año pasado a 28.853 en 2016. O la enfermedad diarreica aguda, los casos pasaron de 12.801 a 20.513. Son indicadores de una mala gestión de salud pública en la región. Junto a ello, este organismo señala la existencia de, al menos, 70 irregularidades en el manejo de recursos de la salud en Chocó que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de más de 2.693 millones de pesos, tan solo el año pasado.

Y uno de ejemplos más plausibles es el del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Intervenido desde el año 2007 y en situación de liquidación. El comunicado de la Contraloría dice que “la intervención no fue efectiva, eficiente, ni eficaz para subsanar las deficiencias administrativas, financieras y de infraestructura que padece, lo cual afecta negativamente la prestación de los servicios de salud del Departamento de Chocó”. Pese a que los interventores no aplicaron ninguna de las recomendaciones de la Superintendencia, no hubo ningún tipo de sanción en su contra.

Ateniéndose a la propia Contraloría, las descripciones hablan de pintura levantada, crecimiento de hongos, humedad en urgencias y en las salas de cirugía debido a la mala ventilación y daños en el aire acondicionado, “un ambiente propicio para la generación de gérmenes y bacterias”.

Además del informe de la Contraloría, esta semana magistrados de la Corte Constitucional y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estuvieron en Quibdó para verificar el estado del hospital. El ministro anunció una inyección por 3.000 millones de pesos para infraestructura y dotación, además de una inversión de 32.000 millones de pesos en el saneamiento de pasivos. El hospital está en funcionamiento y seguirá abierto a pesar de las paredes dañadas, los techos caídos, las ventanas rodas o la falta de insumos.

La realidad del derecho a la salud en el Chocó es crítica a pesar de las claras recomendaciones del Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) al Estado colombiano emitidos en mayo de 2012. Hace ya cuatro años que este comité reclamaba al Estado que intensificará su política de salud pública “para garantizar a todos, en particular a los pueblos indígenas y afrocolombianos y a las personas que viven en zonas rurales, el acceso universal a los servicios de atención de la salud”.

La crisis de la salud en el Chocó rebasa los problemas conocidos sobre este tema en el resto Colombia. La problemática es estructural, y en ella tienen una gran responsabilidad los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal. Como estableció la Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004, existe una prolongada omisión de las autoridades de salud en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Desde enero de 2015, las comunidades indígenas del Medio San Juan y del Alto Baudó han reportado cerca de 617 enfermos, de los cuales 355 son niños, por brotes de paludismo. Al menos 23 personas fallecieron, entre ellos niños, jóvenes y adultos wounaan y embera. Pese a los oficios y reclamaciones ante las alcaldías y EPS respectivas, las peticiones han sido desoídas e ignoradas. La única solución para los pacientes es llegar a las cabeceras municipales por sus propios medios y comprar las medicinas o recurrir únicamente a sus médicos, los jaibaná.

Jaime Zapata, sacerdote vicario de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Istmina-Tadó, pone un ejemplo del drama sanitario en las comunidades indígenas: “En el municipio del Alto Baudó, específicamente en comunidades del río Catrú y Dubasa, se ha detectado que las poblaciones indígenas -que suman unos 1.200 habitantes- además de las enfermedades endémicas presentan desde el año 2010 enfermedades de tipo social y cultural que han llevado a muchos jóvenes y adultos a tomar el camino del suicidio. En estas situaciones tampoco se ha visto atención en salud mental, lo que ha ocasionado que esta situación se prolongue sin solución a la vista”.

Sin ambulancias medicalizadas ni hospital del tercer nivel

El departamento del Chocó no tiene ambulancias medicalizadas, no hay hospital de tercer nivel y solo se cuenta con el Hospital San Francisco de Asís en fase de liquidación. Un hospital de segundo nivel que se encuentra en precarias condiciones para una población de más de 500 mil habitantes.

La infraestructura del Hospital San Francisco de Asís se encuentra muy deteriorada y en una auditoría realizada por la Contraloría General Departamental del Chocó, en abril de 2015, se verificó el mal manejo de los residuos peligrosos al encontrarse acumuladas de manera inadecuada 12 toneladas de residuos peligrosos. En el informe presentado la pasada semana vuelve a alertar sobre el agua: “Se evidencia que la planta no está entregando un líquido totalmente claro a los tanques para su consumo y no se cuenta con un laboratorio para el análisis del estado del agua”. La planta, advierte el organismo, no cuenta con la tecnología para eliminar el mercurio del agua y el hospital no está conectado al acueducto de Quibdó. A los problemas de agua y de humedad se suma, según la Contraloría la “presencia prolífica de gatos y palomas en las instalaciones generales del hospital” con la consiguiente suciedad que generan.

La Corte Constitucional ha pedido en varias ocasiones al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para rescatar este hospital, pero hasta ahora la respuesta no es satisfactoria.

En la visita de la semana pasada, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que la inyección de capital permitirá la creación “de una nueva empresa social del Estado, un nuevo hospital público de segundo nivel de orden departamental”. El centro fue entregado por Caprecom al ser intervenido en 2007 con un déficit de 5.000 millones de pesos y, tras 18 interventores, el déficit actual llega a 37.000 millones. En los otros municipios, más carencias

Necesidades y problemática social a resolver

La desigualdad y el atraso de nuestra población, la carencia de servicios básicos y los problemas de desarrollo social que se han generado durante décadas, ya sea por falta de liderazgo o por las decisiones de los gobernantes, deben resolverse a través de un plan real proyectado a corto, mediano y largo plazo. Este plan debe surgir desde el interior de la misma comunidad, evaluando los recursos disponibles, tomando acciones concretas y aplicándolas.

En el caso de nosotros, la **comunidad afrodescendiente y las demás etnias** que habitan en el **departamento del Chocó**, se presenta una **oportunidad única**. Como hemos mencionado anteriormente, la ubicación geográfica estratégica y las innumerables riquezas del territorio ofrecen un gran potencial.

A través de proyectos como el **Canal Interoceánico del Chocó** y otros subproyectos derivados de este, se creará una fuente constante y fija de ingresos, lo que asegurará la transformación del departamento. Así, construiremos el **Nuevo Chocó** en los próximos 30 años.

Para lograrlo, es necesario seguir los lineamientos programados y abordar de manera integral los problemas de salud, educación, desempleo, baja autoestima de la población, infraestructura y servicios básicos, entre otros.

Las riquezas mineras del choco

Minería del platino y el oro en Chocó: pobreza, riqueza natural e informalidad

Minería del platino y el oro en Chocó: pobreza, riqueza natural e informalidad

Juan Sebastián Lara-Rodríguez

André Tosi Furtado

Aleix Altimiras-Martin

En el departamento de Chocó, Colombia, está la principal extracción aluvial de metal del platino en América Latina teniendo al oro como metal asociado. Dichos metales son explotados por organizaciones artesanales e informales de pequeña escala. Este ensayo examina el desarrollo sostenible de la minería en Chocó, para ello, cataloga sus dimensiones como unidades de análisis: En la ‘social’ evidencia pobreza generalizada. En la ‘ambiental’, determina mega-diversidad dañada y en riesgo. Y en la ‘económica’, dilucida dependencia a la minería informal e ilegalidad. Así, se argumenta que «La informalidad económica impide el desarrollo sostenible de la minería del platino y el oro», y se discuten los elementos para su transformación.

Los gobiernos colombianos recientes han promovido el desarrollo minero del país, que en 2017 produjo 82 millones de toneladas de carbón térmico (Thurtell y Drahos, 2018, p. 40), y una incipiente explotación de 45,5 millones de toneladas de níquel (U.S. Geological Survey, 2019, p. 113), con un gran aporte de capitales externos. Entre las cinco principales economías de América Latina -Brasil, México, Argentina y Chile- Colombia es la de menor desarrollo minero (Lara, Tosi y Altimiras, 2018). Solo en un 37% de las Unidades de Producción Minera (UPM) existe contrato de concesión minera o se realizan actividades formales (Ministerio de Minas y Energía, 2012a). Esta gran informalidad cumple un papel importante en la pobreza y el estancamiento del sector rural, pues muchos de los participantes son pobres y la minería es la más prometedora oportunidad de ingresos, si no la única. En la minería artesanal y de pequeña escala son notorios el alto costo ambiental, el poco acceso a servicios de salud y la precaria seguridad en el trabajo (Hensel, 2011). El sector minero está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, que traza estrategias para impulsar la industria minera e iniciativas para consolidar su formalización económica y ambiental. La Resolución 180102 de 2012 determinó los minerales de interés estratégico para el país. Y, para adelantar su formalización económica, en 2012 se reestructuró el sector minero. Luego se estableció la política nacional para su formalización (Ministerio de Minas y Energía, 2014).

En Colombia hay preocupaciones económicas, sociales y ambienta-les por la extracción de minerales estratégicos. Los depósitos aluviales de tantalio/niobio (coltán), tungsteno, platino, oro y tierras raras livianas se hallan en las cuencas de ríos que recorren los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó, donde la capacidad del Estado es espuria. Los únicos depósitos activos de platino en América Latina se sitúan en este país, en el departamento del Chocó, principalmente en el municipio de Condoto. La producción anual de este metal fue de 20 koz, un 0,32% de la producción mundial primaria, en 2017 (Sistema de Información Minero Colombiano [SIMC], 2019d; World Platinum Investment Council, 2019), y en su extracción aluvial el oro es un metal asociado. De las 527 UPM censadas en Chocó, en solo cuatro hay contrato de concesión minera (Ministerio de Minas y Energía, 2012b), es decir, la minería es principalmente una actividad informal o a veces ilegal.

Este artículo argumenta que la informalidad económica impide el desarrollo sostenible de la minería del platino y del oro en Chocó. La primera sección explora los conceptos teóricos de informalidad económica y desarrollo sostenible; y justifica la metodología. En la segunda sección se consideran aspectos relacionados con educación, demografía, pobreza, salud, características étnico-culturales, criminalidad y género para examinar la dimensión social. La tercera sección describe el paisaje ambiental del Chocó: geografía, clima, geología del platino, hidrología, parques naturales, biodiversidad, contaminación y otros impactos antrópicos. La cuarta sección presenta estimaciones de crecimiento económico y empleo, evidencias de la dependencia con respecto a la extracción de metales preciosos, narcotráfico, peculiaridades técnicas del sistema de extracción, competitividad, intentos de organización geográfica de la minería y comportamiento de otros sectores. En la última sección se analizan las interacciones entre las dimensiones social, ambiental y económica, y se muestra que el Estado ha reforzado la informalidad económica y ambiental e impedido el desarrollo sostenible del sector minero; y se proponen cambios institucionales y de política.

Los gobiernos colombianos recientes han promovido el desarrollo minero del país, que en 2017 produjo 82 millones de toneladas de carbón térmico (Thurtell y Drahos, 2018, p. 40), y una incipiente explotación de 45,5 millones de toneladas de níquel (U.S. Geological Survey, 2019, p. 113), con un gran aporte de capitales externos. Entre las cinco principales economías de América Latina -Brasil, México, Argentina y Chile- Colombia es la de menor desarrollo minero (Lara, Tosi y Altimiras, 2018). Solo en un 37% de las Unidades de Producción Minera (UPM) existe contrato de concesión minera o se realizan actividades formales (Ministerio de Minas y Energía, 2012a). Esta gran informalidad cumple un papel importante en la pobreza y el estancamiento del sector rural, pues muchos de los participantes son pobres y la minería es la más prometedora oportunidad de ingresos, si no la única. En la minería artesanal y de pequeña escala son notorios el alto costo ambiental, el poco acceso a servicios de salud y la precaria seguridad en el trabajo (Hensel, 2011). El sector minero está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, que traza estrategias para impulsar la industria minera e iniciativas para consolidar su formalización económica y ambiental. La Resolución 180102 de 2012 determinó los minerales de interés estratégico para el país. Y, para adelantar su formalización económica, en 2012 se reestructuró el sector minero. Luego se estableció la política nacional para su formalización (Ministerio de Minas y Energía, 2014).

En Colombia hay preocupaciones económicas, sociales y ambienta-les por la extracción de minerales estratégicos. Los depósitos aluviales de tantalio/niobio (coltán), tungsteno, platino, oro y tierras raras livianas se hallan en las cuencas de ríos que recorren los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó, donde la capacidad del Estado es espuria. Los únicos depósitos activos de platino en América Latina se sitúan en este país, en el departamento del Chocó, principalmente en el municipio de Condoto. La producción anual de este metal fue de 20 koz, un 0,32% de la producción mundial primaria, en 2017 (Sistema de Información Minero Colombiano [SIMC], 2019d; World Platinum Investment Council, 2019), y en su extracción aluvial el oro es un metal asociado. De las 527 UPM censadas en Chocó, en solo cuatro hay contrato de concesión minera (Ministerio de Minas y Energía, 2012b), es decir, la minería es principalmente una actividad informal o a veces ilegal.

Este artículo argumenta que la informalidad económica impide el desarrollo sostenible de la minería del platino y del oro en Chocó. La primera sección explora los conceptos teóricos de informalidad económica y desarrollo sostenible; y justifica la metodología. En la segunda sección se consideran aspectos relacionados con educación, demografía, pobreza, salud, características étnico-culturales, criminalidad y género para examinar la dimensión social. La tercera sección describe el paisaje ambiental del Chocó: geografía, clima, geología del platino, hidrología, parques naturales, biodiversidad, contaminación y otros impactos antrópicos. La cuarta sección presenta estimaciones de crecimiento económico y empleo, evidencias de la dependencia con respecto a la extracción de metales preciosos, narcotráfico, peculiaridades técnicas del sistema de extracción, competitividad, intentos de organización geográfica de la minería y comportamiento de otros sectores. En la última sección se analizan las interacciones entre las dimensiones social, ambiental y económica, y se muestra que el Estado ha reforzado la informalidad económica y ambiental e impedido el desarrollo sostenible del sector minero; y se proponen cambios institucionales y de política.

Informalidad minera y desarrollo sostenible

Como señalan Rothenberg et al. (2016) el sector informal incluye todas las actividades productivas que no están registradas formalmente ante las autoridades y no pagan impuestos, de modo que carecen de reconocimiento legal, protección estatal, tributación oficial y regulación. La magnitud de este sector afecta negativamente el crecimiento económico, el PIB per cápita, los ingresos tributarios y la provisión de bienes públicos. Para la International Labour Office (ILO, 2015) la economía informal tiene numerosos efectos: deslegitima el imperio de la ley, desconoce el derecho de los trabajadores a protección social y a condiciones de trabajo decente e impide el desarrollo inclusivo; así, limita la sostenibilidad de las empresas, los ingresos públicos y el alcance de la acción del gobierno; en especial de las políticas económicas, sociales y ambientales. También afecta la solidez de las instituciones y la competencia justa en los mercados, y restringe el desarrollo sostenible (DS).

Según el Informe Brundtland, el desarrollo sostenible «satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades» (WCED, 1987, p. 16). En opinión de Sachs (2015), es una búsqueda intelectual que dé sentido a la interacción de tres sistemas complejos -la economía mundial, la sociedad global, y el ambiente físico- creando un marco integral que haga posible cumplir las metas correspondientes adicionalmente. Y, más en particular, considera que es un campo de estudio cuyo tema es la complejidad de los sistemas humanos y naturales, y sus interrelaciones no lineales.

En el departamento de Chocó, Colombia, la actividad minera en su mayoría de carácter informal o ilegal. Esto afecta el desarrollo sostenible (entendido como la integración de las dimensiones social, ambiental y económica o pilares que se refuerzan mutuamente), no contribuye al desarrollo económico y reduce el bienestar. Además, puesto que no se aplican las leyes lleva a la degradación ambiental y pone en entredicho la acción del Estado y de sus instituciones.

Este ensayo estudia la minería del platino y del oro en el Chocó, con base en el análisis documental, la teoría del DS (Strauss, 1987), y el concepto de «»triple bottom line», propuesto por Elkington (1997), según el cual la prosperidad económica, la calidad ambiental y la justicia social están interrelacionadas, son interdependientes y pue-den estar en conflicto. Dada la imposibilidad de lograr un consenso acerca de los criterios para lograr el DS, sostiene Gallopín (2003), es conveniente que cada región caracterice el desarrollo sostenible de acuerdo con sus intereses y su situación concreta, aunque es claro que la informalidad económica es el principal obstáculo para el DS. De modo que es necesario analizar la minería del platino y el oro como un todo en sus dimensiones social, ambiental y económica, para sugerir los cambios institucionales necesarios para un auténtico DS.

Aspectos sociales del chocó y su actividad minera

El departamento de Chocó tiene una población considerable, con la segunda mayor tasa de crecimiento del país, y una diversidad étnica peculiar (cuadro 1). Se proyecta un crecimiento natural de 21,05 por mil habitantes en el periodo 2015-2020; así, su población será de 525.528 habitantes en 2020 (Dane, 2013a). La organización de las comunidades étnicas está vinculada a la distribución del territorio. Existen 119 resguardos indígenas1 y 57 títulos de tierras de comunidades negras2, en su mayoría en áreas del Pacífico colombiano (Dane, 2010).

El 58,7% de la población es monetariamente pobre y el 32,7% está en situación de pobreza monetaria extrema y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini es de 0,566. En comparación solo el 26,9% de la población nacional es pobre y el 7,4% vive en la miseria, con un Gini de 0,508 (Dane, 2018b). La pobreza también se puede medir mediante las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que, como dicen Feres y Mancero (2001), es un sustituto de las líneas de pobreza, que se basan en indicadores relacionados con el ingreso y soslayan algunas características de la vivienda (p.ej., clase de materiales, acceso a agua potable, sistema de eliminación de excretas o número de cuartos) y algunos datos demográficos del hogar (p. ej. número de miembros, edad, asistencia escolar de los menores, nivel educativo y ocupación del jefe). Según este indicador, en Chocó el 79,2% de los hogares tiene al menos una carencia básica y es pobre (Dane, 2013b).

Según el Ministerio de Educación Nacional (2011), la tasa de analfabetismo es del 20,9%, y la población en edad escolar por fuera del sistema de educación es del 21,59%. La educación básica y media es la de peor calidad del país (Ministerio de Educación, 2015), y el puntaje total promedio ha disminuido en comparación con 2014 (Ministerio de Educación Nacional, 2017). La cobertura de la educación superior es baja, de solo el 24,1% para jóvenes de 17 a 21 años; hay una progresiva reducción de los cupos, y una muy baja calificación de los posgrados. No existe ningún programa universitario catalogado de alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación al 2019. Una cuarta parte de los profesionales formados en el departamento migran a otras regiones. Existen once instituciones de educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2010). En la Universidad Tecnológica de Chocó, la única oficial, estudia un 75% de los jóvenes universitarios, 10.196 (Ministerio de Educación Nacional, 2017).

Solo existen dos programas relacionados con minería: tecnología en gestión minero ambiental y técnica profesional en minería sostenible. Es decir, hay una carencia evidente de programas profesionales de pregrado y posgrado en ingeniería de minas, ingeniería geológica y geo-ciencias. En 2012, el Ministerio de Minas y Energía estimó que, de las 5.981 personas participante en la minería, 845 eran analfabetas, 3.522 tenían alguna educación básica, 1.569 educación básica o media y 45 estudios de educación superior.

La tasa de cobertura en salud es insuficiente, un 68%3. La tasa de obesidad era la más alta del país, la tasa de natalidad la segunda más alta y las tasas de mortalidad y de fecundidad las terceras mayores en 2010-2015. Es el departamento con el mayor riesgo de mortalidad infantil: de 42,7 entre menores de un año y de 51,5 entre menores de cinco años, por 1.000 nacidos vivos (ibíd., p. 61). Se registra la mayor mortalidad por malaria, numerosos casos de enfermedad diarreica aguda y un número algo menor de infección respiratoria aguda. Así como las tasas más altas de enfermedades recurrentes: sífilis congénita, meningitis y tétano neonatal; la de hepatitis B es la tercera de mayor incidencia. Otro problema de salud pública es la exposición al mercurio, que se utiliza como reactivo en la lixiviación del oro y el platino, cuyos efectos se analizan en Bernhoft (2012); después de inhalarlo va al cerebro, disuelto en suero o adherido a las membranas de los glóbulos rojos; se deposita en otros órganos -tiroides, pecho, miocardio, músculos, glándulas (suprarrenales, sudoríparas, salivales), hígado, riñones, piel, páncreas, osteocitos, testículos y próstata- y afecta su funcionamiento. La absorción intestinal por ingesta de pescado con alto nivel de mercurio, equivalente a la absorción por contacto cutáneo, afecta las funciones neurocognitivas, provoca enfermedades coronarias en adultos y descensos sutiles del neurodesarrollo en infantes (Medical Letter, 2010).

En la minería chocoana del oro y platino, pequeña y artesanal, la salud no es una prioridad. Habitualmente, los trabajadores no utilizan elementos de seguridad industrial en sus labores, y no son instruidos en técnicas de salvamento. Debido a la informalidad, en las organizaciones que los cobijan no hay programas de salud ocupacional, y no reciben instrucción en temas de seguridad laboral por parte de las instituciones encargadas. Además, los mineros tienen un contacto permanente con el agua, la lluvia, la humedad y la radiación solar sin acceso al seguro de riesgos laborales. Solo el 4,6% de las UPM aportan a la salud, las pensiones y los riesgos profesionales de sus funcionarios, y el 93% no toma medidas de seguridad, higiene y seguridad industrial (Ministerio de Minas y Energía, 2012a).

En cuanto a la justicia de género, el 45% de las mujeres chocoanas manifestó que ha sufrido agresiones físicas de su pareja; la mayor incidencia en el país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Además, según el Ministerio de Minas y Energía (2012), en la actividad extractiva intervienen 843 trabajadoras, solo un 32,5% con funciones administrativas; 569 de ellas se dedican a trabajos operativos, el 67,5%, la mayor proporción a nivel nacional.

Una problemática social específica del país es el conflicto armado interno. Un conflicto -que según Vargas (2006) es asimétrico y de larga duración4- entre el Estado, que posee legalidad y legitimidad, y grupos alzados en armas que proclaman intenciones políticas, con un precario nivel de legitimidad y cuyas prácticas se han degradado; además de grupos paramilitares que proclaman ser defensores del orden que el Estado no mantiene en el territorio. Según este autor, las organizaciones guerrilleras surgieron por causas estructurales, como la tendencia a usar la violencia para obtener objetivos específicos en reacción al sistema de exclusión socioeconómica, política y regional, en el marco de una cultura política antidemocrática. La confrontación se acentuó y se modificó con el narcotráfico5, la expansión de cultivos ilícitos6 y el colapso del aparato de justicia, Y se agravó con las conductas delictivas y corruptas en la gestión del Estado.

Algunos actores del sector privado realizan actividades en posible asociación con grupos 1200 km ilegales. A la Corte Constitucional le preocupa la explotación, supuestamente legal, de recursos naturales, pues se realiza en forma anómala con el respaldo de actores armados, que desplazan o eliminan comunidades para implementar los proyectos (Vargas, 2013). Según Urrea (2012), las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Chocó están articuladas al conflicto armado, en la disputa por el control del territorio y la explotación de recursos naturales. Según la Defensoría del Pueblo (2018), entre enero de 2016 y febrero de 2018 hubo en Colombia 282 homicidios de líderes sociales y defensores del DIH, 14 de ellos en el departamento.

En las explotaciones mineras legales e ilegales, la seguridad suele estar a cargo de organizaciones irregulares -guerrillas y paramilitares- que intimidan a la población rural (afrocolombiana e indígena) y expulsan a los mineros artesanales. Así, se estima un desplazamiento forzado acumulado de 289.328 personas en 2018 (Unidad Nacional de Víctimas, 2019). Por su parte, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es relativamente alta, 30,5, en comparación con la del país, 26,5. Sin embargo, en lesiones fatales por causa externa (violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, suicidio, personas desaparecidas, etc.) los índices son bajos en comparación con el promedio del país (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2015).

EL POTENCIAL AMBIENTAL DE CHOCÓ

Biodiversidad, Riqueza Hídrica y Desafíos Ambientales

Chocó tiene una superficie de 46.530 km2, se sitúa en la esquina noroeste de Colombia -entre 04° 00′ 50″ y 08° 41′ 32″ de latitud norte y entre 76° 02′ 57″ y 77° 53′ 38″ de longitud oeste, y tiene 30 municipios (SGC, 2011). Por el norte limita con el Océano Atlántico, por el noroeste con Panamá, por el este con los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, por el sur con el Valle del Cauca y por el oeste con el Océano Pacífico (mapa 1). En su margen Este está bordeado por la cordillera occidental hacia el sur, cuya altitud promedio es de 2.000 m.s.n.m. y una longitud de 1200 km, con eventos montañosos de 100 m a 4.764 m de altura (Atlas Geográfico Colombiano, 2012).

En el territorio chocoano hay lluvias intensas, cuya precipitación puede llegar a 500 mm (Henkel, 2015). Quibdó, la capital, recibe 9.000 mm por año, y es la ciudad con una población de más de 100 mil habitantes más lluviosas del mundo. Lloró uno de sus municipios, es quizá la zona con mayor nivel de lluvias en el mundo, 13.300 mm al año. Tutunendo al noreste de la capital, con un promedio de 11.394 mm por año, recibió 26.303 mm en 1974, la mayor precipitación anual registrada en el país. El sistema hidrográfico es uno de los más abundantes del país, no solo por el nivel de lluvias sino por la existencia de numerosos ríos, entre los que se destacan el Atrato, el San Juan y el Baudó. El Atrato, que desemboca en el océano Atlántico, tiene una longitud de 720 km, 560 navegables por embarcaciones de hasta 200 ton, y en sus orillas se encuentran las poblaciones de Quibdó, Riosucio, Bojayá, Lloró y el Carmen. El San Juan, el más caudaloso de Sur América entre los que desembocan en el Pacífico, tiene una longitud de 410 km, 350 navegables por barcos de poco calado, y surca los departamentos de Risaralda, Chocó y Valle del Cauca; en sus orillas se emplazan poblados como Tadó, Istmina y Andagoya. El Baudó, que corre paralelamente a la costa del Pacífico en dirección contraria a la del Atrato, tiene una longitud de 180 km, 150 de los cuales son navegables, y desemboca en el Pacífico. La subcuenca del Atrato, al norte, y la sub-cuenca del San Juan, al sur, están separadas por el Alto Istmina-Condoto (Bedoya et al., 2007).

Chocó se sitúa en el hotspot de biodiversidad o eco-región Chocó-Darién, en el que se encuentra un alto número de especies endémicas y vegetación prístina. El corredor de preservación Chocó-Manabí es la región forestal más diversa de la región neo-trópica, solo cubre el 1,4% del planeta pero contiene el 60% de las especies terrestres, con una multitud de ecosistemas forestales y de agua dulce: manglares, bosques de tierras bajas, estuarios y bosques húmedos montanosos (Cincotta et al., 2000; Critical Ecosystem Partnership Fund, 2005; Gómez et al., 2014).

Los frentes de minería del platino y el oro se concentran en el centro del departamento. Los principales asentamientos de minería aluvial del platino se sitúan en las márgenes de los ríos Condoto y Sipí, con menores concentraciones en los ríos Baudó, Bojayá, Guía y Atrato. Los municipios de minería activa de metales preciosos son Istmina, Nóvita, Sipí, Condoto, Medio Baudó, Lloró, Quibdó, Medio Atrato y Bojayá. El mapa 1 muestra las áreas donde se explota el platino, indicadas por puntos, y el hotspot de biodiversidad se encuentra delineado. Los municipios mencionados se indican con un mayor tamaño de fuente.

La Costa Pacífica colombiana es un área tectónicamente activa. Los frecuentes movimientos telúricos han causado abducciones en partes de la costa; las calizas cretácicas oceánicas se superponen en sedimentos terciarios que forman terrazas fluviales, cubiertas por depósitos piroclástitos cuaternarios y aluviales. En el caso de los metales del grupo del platino hay evidencias del carácter piroclástico de los depósitos en las gravas auríferas, como señala Galvis (1996); los depósitos procedentes de vulcanitas se encuentran en grandes extensiones de la cuenca superior del Río San Juan, en buena parte de la llanura del Río Quito y en algunas zonas de la cuenca del Atrato. Tales depósitos tienen un origen aluvial o son resultado de la meteorización de mineralizaciones primarias. El complejo de Condoto es el más joven entre las zonas ultrabásicas del mundo y el de mayores depósitos aluviales (Tistl, 1994). Pero se desconoce la localización de los focos volcánicos donde se originaron las piroclásticas, y las reservas probadas son inciertas.

En cuanto a la riqueza y diversidad de la flora, Rangel (2005) registra 85 especies de musgos, 146 de hepáticas y 160 de líquenes en el grupo de vegetales inferiores; y 170 familias, 1.211 géneros y 4.525 especies en plantas superiores ‘angiospermas’. Y, en cuanto a la fauna, registra «778 especies de aves, 139 de anfibios, 192 de mamíferos y 188 especies de reptiles», entre los vertebrados (ibíd., p. 295). Entre las especies acuáticas, Rivas y Mosquera (2015) mencionan 829 registros que incluyen peces dulceacuícolas, marinos y de estuarios, moluscos y crustáceos. Entre los peces dulceacuícolas se estima que en el Chocó biogeográfico existen 186 especies, agrupadas en 77 géneros, 33 familias y 8 órdenes; 52 de esas especies son nativas (Maldonado et al., 2012). En las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó se reportan 4.219 individuos de 9 órdenes, 70 familias y 143 géneros (Mosquera, Córdoba, y Salas, 2015).

Existen dos áreas de reserva forestal protectora: la del Darién, con una superficie de 619 km2, y la de Río León, con 342 km2; y tres parques naturales: el Parque Nacional Natural de Utría, con un área de 543 km2, el Parque Nacional Natural Los Katíos, con 720 km2, y el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, con una extensión de 262 km2, de gobernanza pública (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015). Existen, además, iniciativas de conservación, de gobernanza comunitaria -a cargo de consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y cabildos indígenas- y privadas en un área de 9.273 km2. Las áreas para minería activa y las solicitudes de títulos se concentran en las áreas de gobernanza comunitaria. Aunque hay conflictos con la minería aurífera en Playona, al norte del departamento (Sánchez, 2014).

Según el estudio nacional de calidad del agua realizado por el Ideam (2015), en la minería chocoana se utilizaron unas 195 ton de mercurio para beneficiar metales preciosos en 2012, y los municipios de Quibdó, Istmina, Condoto, Certegui, Nóvita, Unión Panamericana y Tadó vertieron en promedio 2,5 ton por año cada uno. Según los análisis realizados por Sánchez y Cañón (2010), también se vierten desechos sólidos, aceites y excretas, que llegan a las fuentes hídricas y ocasionan problemas de sedimentación, aumentan la turbiedad, cambian las características hidráulicas y la geomorfología, y afectan la vida acuática. Además, existe una intensa caza ilegal y piratería de fauna silvestre (Asprilla, Serna y Palacios, 2013), principalmente de en aves y mamíferos, aunque la especie más perseguida es la tortuga Icotea. Entre las especies decomisadas por las autoridades ambientales, el 80,6% corresponde a especies en extinción.

En el Chocó biogeográfico, la deforestación alcanzó 4.720 km2, el 6,3% de la región Pacífica, entre 1990 y 2005 (Armenteras, Cabrera et al., 2013). Y en el sur del Chocó, la tasa deforestación fue del 0,98%, 291 km2 de bosque perdido de los 6.100 km2 existentes, entre 2002 y 2007 (Dávalos et al., 2011). El principal propósito de la deforestación, es la explotación maderera, seguido de la adecuación de terrenos para minería y, eventualmente, el cultivo de coca. En Chocó se registraron 1.7418 ha de coca, la novena mayor cifra del país, en 2014. Y es el departamento con la mayor deforestación por estas actividades. Sin embargo, el efecto ambiental no se limita a la pérdida de flora, ya que es el cuarto departamento con mayor aspersión de glifosato, 7.474 ha en 2014 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2015). En 2017 se erradicaron manualmente 776 ha (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017, p. 88).

La economía actual del platino y el oro en chocó

El crecimiento económico de Chocó en 2017 fue del -3,8%, con un 0,5% del PIB del país y una contribución negativa al crecimiento del país, debido a que la extracción de minas y canteras se redujo en un 25,8% (Dane, 2018a). Las principales actividades que allí se realizan son: administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud y servicios sociales, con un 32,9% del PIB; explotación de minas y canteras, con un 18,4%; agricultura, caza, silvicultura y pesca, con un 18%; comercio, reparación de automóviles, transporte y almacenamiento con un 14,4%. La construcción solo llega al 5,5%; la industria manufacturera y las actividades profesionales, científicas y técnicas aportan menos del 1 (Dane, 2019a).

La extracción minera se realiza entre la informalidad y la ilegalidad. La primera, en UPM sin título minero -minería artesanal- y en las que tienen título minero, hay graves problemas legales, técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales (Ministerio de Minas y Energía, 2014). En esta modalidad se suelen pagar regalías, porque los comprobantes se pueden utilizar como prueba legal en procesos de formalización realizados por autoridades. En la minería ilegal, que según el Ministerio de Defensa Nacional (2012) es la que realizan personas u organizaciones naturales o jurídicas, sin título minero inscrito en el registro minero nacional, se prohíbe el uso de maquinaria pesada: retroexcavadoras, buldóceres o dragas. En esta no se pagan regalías sobre el mineral explotado, y este se vende en mercados de platino u oro clandestinos. En lo concerniente a la minería ilegal hay ambigüedades institucionales9.

El mercado informal del oro y el platino es impulsado por la demanda de las casas comercializadoras y sus intermediarios. Estos, además de comprar oro y platino, hacen préstamos a los mineros para comprar maquinaria pesada, con el fin de elevar la oferta y garantizar mayores niveles de abastecimiento. Esas negociaciones se hacen directamente con el jefe del frente de minería. En la gráfica 1 el cuadrado grande representa el territorio, alrededor de la minería mecanizada se realizan operaciones semi-mecanizadas y los mineros artesanales se dedican a buscar sedimentos de minerales estratégicos en el material supuestamente estéril, arguyendo el agotamiento de tenores en las riberas. Por su parte, los grupos armados ilegales -ELN, paramilitares y Bacrim10- influyen fuertemente en el emplazamiento de nuevos frentes informales e ilegales. Y se asocian ilícitamente con los jefes de mina, para coordinar aspectos de movilidad y logística, a cambio de «vacunas» o tributos extralegales. El jefe de mina también debe tratar con el propietario del terreno que -tenga o no título minero- debe recibir un porcentaje líquido del mineral explotado.

Hay una estrecha relación entre crecimiento económico y producción y precio de los metales. Al parecer, los volúmenes operativos de carácter estacionario se determinan según el precio del oro y del platino, como indican las gráficas 2 y 3. La devaluación influye en la producción intermitente. Los flujos financieros asociados a la explotación de platino y oro son determinantes en la economía chocoana. Si el volumen de oro y platino extraído en el periodo 2014-2017 se valorara por su precio en el mercado «formal», y se tomara esa cifra como aporte de Chocó al PIB sectorial, el resultado sería mucho mayor que el estimado por las entidades oficiales. Su contribución al PIB del sector sería en promedio de un 43%11.

Hay una fuerte dependencia económica de la actividad minera, aunque de origen cuestionable. La estimación anterior se basa en los pagos de regalías registrados en la Agencia Nacional de Minería, que no cubren la extracción ilícita de metales transportados a otras regiones para evitar pagos e intermediarios locales o venderlos en mercados informales más dinámicos. Además, como señala Tubb (2014; 2015) hay evidencias de que los actores armados utilizan la minería chocoana para lavar dinero proveniente del narcotráfico12. Así, el volumen extraído realmente puede ser inferior al registrado, como indican las estimaciones del SIMC, debido a registros contables inflados de los supuestos mineros o intermediarios comerciales que sirven como testaferros de los narcotraficantes y los demás actores ilegales. Además, la minería es quizá el sector donde más se blanquean esos capitales, debido a que los metales preciosos son de fácil introducción en mercados clandestinos.

Los minerales existentes en Chocó son de origen aluvial y en su extracción se yuxtaponen tres técnicas principales: el barequeo, en el que se emplean herramientas manuales artesanales y se inspecciona el tamizaje de los sedimentos en una batea de madera; una técnica legal según la Ley 685 de 2001 o Código de Minas. La semi-mecanizada, en la que se desprende el material con motobombas o se utilizan mini dragas que absorben y clasifican el mineral del lecho del río. Y la mecanizada, en la que se establece un campamento y se utiliza maquinaria pesada -retroexcavadoras, camiones, tolvas, canalones- (Upme, 2005).

El cuadro 1 describe los métodos asociados a las técnicas indicadas por los círculos punteados de la gráfica 1, conforme a los términos que utilizan los mineros para describir sus operaciones. El proceso de amalgamación predominante se basa en sistemas abiertos de mercurio y, debido a la informalidad prevaleciente, no se recurre a la hidro-destilación fraccionada ni a técnicas de recuperación limpia de los metales preciosos. Aunque hay intentos promovidos por proyectos demostrativos, como el de «Aplicación de técnicas y prácticas de producción más limpia en la minería auro-platinífera del departamento del Chocó» (Lara, 2017, 2018).

Con el fin de mejorar la competitividad del sector estableciendo aglomeraciones mineras para el desarrollo local, el Ministerio de Minas y Energía (2005) caracterizó unos distritos mineros a partir de tres criterios: el tipo de mineral y el volumen de producción, el grado de concentración minera frente a zonas relativamente homogéneas y uniformes, y la tradición minera de las comunidades locales y regionales. En esos distritos se encuentran productores, empresarios privados, organizaciones sociales, gremiales y de apoyo, entidades generadoras de conocimiento y tecnología y entidades territoriales. En Chocó se creó el distrito minero número 20 ‘Istmina’, el cual «comprende la actividad minera registrada en los municipios de Bagadó, Condoto, Istmina, Sipí y Tadó» (Upme, 2004, p. 250).

El Dane (2019b), estima que en 2018 la tasa de participación (TGP) en el mercado laboral fue del 49,8%, un 1,7% menor que 2017; la tasa de ocupación (TO) del 45% (168.854 personas empleadas); la tasa de desempleo (TD) del 9,61%, con una tasa de subempleo subjetivo del 18% y de subempleo objetivo del 3,4% (es decir, 40.364 personas subempleadas). Mientras que en el país, que la TGP fue del 62,3%, la TO del 55,6% y la TD del 10,7%, con una tasa de subempleo subjetivo del 20,2% y de subempleo objetivo del 8,8%. De las 5.699 personas dedicadas a la minería en Chocó, solo el 11,3% tienen contrato laboral y no temen el desempleo según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Minas y Energía (2012a), los demás mineros realizan sus actividades en unas condiciones que no ofrecen estabilidad laboral.

Chocó cubre un 4,2% del área nacional rural dispersa, pero más del 80% de las tierras son de bosque naturales y menos del 10% se utilizan con fines agropecuarios. De estas un 50% en agricultura y un 48% en pastos; además, contiene la mayor proporción nacional de tenencia en forma de propiedad colectiva (Ministerio de Agricultura, 2015). En 2018 sus exportaciones llegaron a 73.450.000 dólares, el 92% en productos minero energéticos, y el 8% restante en productos de industria liviana. Los principales productos exportados fueron: oro 70,7% a Cali; minerales de cobre (25,3%) a China, madera densificada a Vietnam, y madera en bruto a Turquía. El platino solo representó el 0,8% (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019).

Para cerrar esta sección, cabe decir que la competitividad de Chocó frente a la de los demás departamentos es una de las «coleras» como la califican Ramírez y Aguas (2017), ocupa el lugar 28 entre los 32 que consideraron. Entre los seis factores que incluye la metodología de la Cepal que ellos utilizaron, el departamento está rezagado en fortaleza económica, bienestar y capital humano, institucionalidad y gestión pública. Es colero en competitividad, ciencia, tecnología e innovación y bajo en infraestructura y logística. En suma, tiene graves carencias para alcanzar los niveles mínimos de bienes y servicios públicos, aumentar el bienestar de la población, lograr un crecimiento económico autosostenido y generar ventajas competitivas

Discusión y conclusiones

Después de examinar las dimensiones social, ambiental y económica de Chocó solo se puede concluir que sus interacciones de ninguna manera llevan a un desarrollo sostenible de la minería del platino y el oro. La explotación minera no solo agota los recursos del subsuelo, sino que provoca miseria, insalubridad, ilegalidad y violencia de género; y su impacto ambiental irremediable en ecosistemas megadiversos reduce la población de peces, aves e insectos, y causa alteraciones abruptas del paisaje natural mediante la deforestación y contamina las redes hidrográficas vertiendo químicos y mercurio. La informalidad de la producción minera chocoana y la dependencia económica de metales preciosos lleva al estancamiento económico. Las malas condiciones laborales, el uso de maquinaria pesada irregular y la falta de una cadena de agregación de valor muestran que no existen imperio de la ley ni orden.

La caótica reproducción se externalidades negativas se debe a la precaria manera de mitigarlas. El gobierno y las autoridades del sector no velan por la adecuada aplicación de la ley y la regulación ambiental en el departamento y es dudoso que el marco regulatorio sea inclusivo para los mineros pequeños y artesanales, con poca capacidad organizacional, que las empresas y el Estado pretenden formalizar estableciendo reglas complejas que no llevan a un aumento efectivo de la productividad de los trabajadores (Lara et al., 2017). En lugar de ello, se crean barreras de entrada al sector formal, que refuerzan la informalidad y la ilegalidad, y dan lugar a lo que Verbrugge (2015) denomina lógica económica persistente de la informalidad, pues los mineros que buscan salir de esa economía oscura no tienen un apoyo estatal suficiente para competir con los ilegales. No obstante, para determinar claramente qué tan inclusivas son las medidas para formalizar el sector o qué tanto ayudan a reducir la miseria se requiere un análisis más profundo (Lara, 2018 y n.d.).

La poca inversión de los beneficios de la explotación minera en actividades productivas reproducibles aumenta la miseria en la región. La ausencia de un Estado que garantice el derecho a la propiedad colectiva de la población afrodescendiente e indígena impide que desarrolle actividades económicas sedentarias y la induce a mantener las actividades nómadas y de subsistencia (pesca, caza, minería artesanal) e incluso ilegales (cultivos ilícitos, deforestación, tráfico de fauna, narcotráfico). Por otra parte, el hecho de que los grupos armados ilegales vulneren los derechos de propiedad de la población hace imposible la creación de bienes de capital. De modo que estos se crean en centros urbanos de otros departamentos, donde el Estado garantiza la propiedad.

El Estado no ejerce el monopolio del uso de la violencia, la tributación y la justicia en el departamento, y no ha logrado proporcionar bienes y servicios públicos suficientes y de buena calidad. La eliminación de la miseria, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental están gravemente comprometidas en el escenario de informalidad económica y ambiental que hemos descrito. Además, la usurpación de acciones que competen al Estado por los grupos armados ilegales deslegitima las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible. Así, las actividades ilícitas que comentamos son una adaptación de la población vulnerable y excluida a la falta de diversificación de su economía, que para subsistir sin un empleo formal se empeña en actividades que le reportan algún ingreso o salarios mayores a los que ofrece una lánguida industria.La informalidad también impide el progreso técnico. Las técnicas que hoy se emplean en la minería chocoana del platino y el oro son bastante tradicionales y quizá no se ciñen a la reglamentación, como sucede con el uso del mercurio usualmente como reactivo en la lixiviación. Las tecnologías de reducción, como la hidro-destilación fraccionada o el uso de centrifugadores o mesas de concentración carecen de una base para desarrollarlas, difundirlas y adoptarlas debido al pequeño número de empresas formales, así como a la baja profesionalización y la escasa capacidad científica y tecnológica; de modo que en el mediano plazo no se podrá eliminar el uso del mercurio en la minería chocoana. Además, el débil progreso técnico de la minería y de otras actividades multiplica las actividades ilícitas, ya que los pagos de subsistencia obtenidos en el sector improductivo tradicional no tienen comparación con los que se obtienen en actividades económicas ilegales de fácil entrada.

El Estado, las empresas públicas y privadas y la misma sociedad deben reconocer que el desarrollo sostenible de la minería chocoana requiere equilibrar las dimensiones social, ambiental y económica, mediante acuerdos democráticos que provoquen cambios institucionales y den origen a reglas explícitas inclusivas (políticas públicas, leyes, contratos, códigos, derechos), que se aplique gradualmente e induzcan comportamientos que permitan trasformar los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables en actividades productivas que hagan posible una distribución menos desigual de la riqueza y el ingreso.

La riqueza natural del Chocó ha sido menospreciada. Muchos recursos naturales no son renovables, y su agotamiento paulatino es irreparable. Para encaminarse hacia un desarrollo sostenible en el largo plazo es necesario desarrollar capacidades en actividades lícitas renovables y ambientalmente sostenibles, con gran potencial en la región. Aunque la mega-biodiversidad se ha desestimado, se debe impulsar su aprovechamiento mediante la investigación y el desarrollo de biotecnologías, y la formación en bioingeniería, química verde, bioinformática y nanotecnología. Además, se debe fomentar la producción de mercancías novedosas elaboradas con celulosa y de customizados en madera, y también de bioenergía, establecer sistemas de producción acuícolas dulces y de mar, así como de alimentos para los mercados doméstico e internacional. El potencial ecosistémico se debe aprovechar para ofrecer servicios ecosistémicos reguladores, como la captura de dióxido de carbono, la producción de agua potable y de aire limpio, o culturales (recreación, excursiones, exploración científica, terapias, geo-turismo) que promuevan la conservación y la recuperación de impactos ya causados. En la envidiable red hidrográfica es promisorio el desarrollo de canales navegables y embarcaciones que impulsen el comercio interno. También se necesitan puertos marítimos en el Pacífico y el Caribe. Los mineros artesanales y de pequeña escala, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de afrodescendientes no tienen capacidad organizacional para adaptarse a la economía formal. Es evidente la débil capacidad del Estado, que no ha propiciado esquemas inclusivos para la población vulnerable. Para eliminar la miseria y lograr la sostenibilidad ambiental, el gobierno debe fortalecer y modernizar las entidades del Estado que aplican las leyes, y formular e implementar políticas y reglas inclusivas que promuevan un desarrollo virtuoso y traigan prosperidad al departamento. En Colombia se establecieron polos de crecimiento en el centro geográfico del país durante la primera mitad del siglo XX (Lara et al., 2013). Hace 70 años la situación de la población de esos departamentos era similar a la de los habitantes del Chocó en la actualidad: prevalecían la informalidad y las actividades de subsistencia. No obstante, el Estado impulsó la industria mediante la política de industrialización que empezó a ejecutar en 1938.En el largo plazo, el polo de crecimiento establecido en torno a los recursos minerales provocó cambios en la dimensión económica: estabilizó la relación capital-producto, aumentó la oferta de trabajo y de bienes, mejoró la distribución de ingreso y el ahorro, que junto a la educación y la calificación de la mano de obra sentó las bases para la innovación y la diversificación, la agregación de valor y la formación de nuevas empresas. En la dimensión social mejoró la dotación de bienes y servicios públicos; infraestructura vial y férrea, salud y seguridad industrial, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, vivienda, y centros de educación superior para responder a la demanda de personal calificado.

Cincuenta años después, el Estado seguía impulsando el polo con la política de reconversión industrial (Barreto et al., 2014). Esta situación es radicalmente opuesta a la de Chocó. En el centro geográfico del país, el Estado afianzó una economía en su mayor parte formal, que tiene mayores oportunidades de avanzar hacia un desarrollo sostenible. En Chocó descuidó su potencial económico, social y ambiental, y no invirtió en su industrialización. Así la informalidad económica y ambiental resultante de políticas excluyentes ha hecho imposible el desarrollo sostenible de la minería en el departamento.